O relativismo tem mau nome em certos círculos. Não deveria. Tudo é relativo, diz o povo, e com razão. Metade da razão. Basta conhecer o mundo para ver que culturas diferentes têm formas diferentes de viver.

Aliás, não é preciso conhecer o mundo: em qualquer cidade cosmopolita, a diversidade de culturas é a confirmação empírica desse relativismo. Não tem mal se hindus evitam comer filé ou se judeus e muçulmanos não comem porco. Já eu, com verdadeiro espírito ecumênico, como filé e porco.

Mas existe outro tipo de relativismo que não se fica pela diversidade cultural. É o tipo de relativismo que parte da diversidade para afirmar, destemido e orgulhoso, que não existem valores morais universais.

Nós fazemos as coisas à nossa maneira. Os outros fazem as coisas à maneira deles —e não existe forma objetiva de verificar quem tem razão.

Fato: nós podemos condenar uma sociedade que lapida mulheres adúlteras ou corta os membros superiores de quem rouba. Mas até a condenação será relativa: a única coisa que podemos afirmar é que nós, aqui no nosso canto, não fazemos as coisas dessa forma.

Para nós, lapidar mulheres ou decepar ladrões é errado. Mas, no fundo, não temos o direito de impor nossos valores (imperialistas, racistas, paternalistas?) a outras culturas.

Mas será mesmo assim?

Ou existem certos valores que têm validade universal quando está em causa a essencial dignidade dos seres humanos?

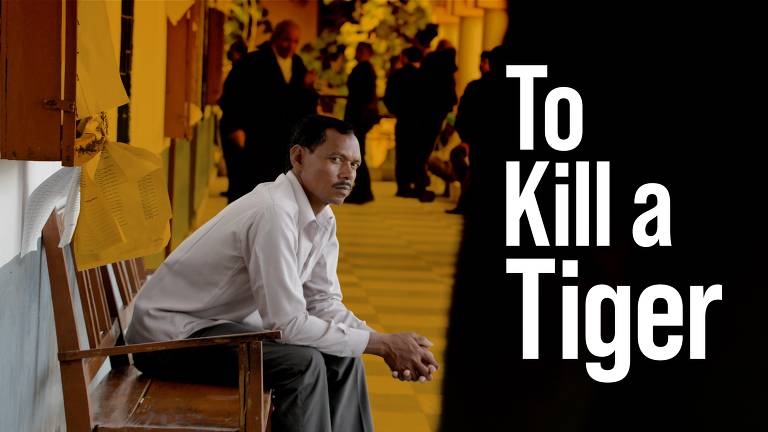

O documentário "To Kill a Tiger", indicado ao Oscar neste ano, é um bom teste para você afinar seu sentido moral. Está disponível na Netflix.

Eis a história: num lugarejo perdido da Índia rural, uma criança de 13 anos é estuprada por três homens. O que fazer?

O tratamento habitual para esses casos é obrigar a vítima a casar com o criminoso (ou um dos criminosos). É a única forma de limpar a "desonra" que a jovem trouxe à família, como dizem as velhas da aldeia.

Uma pessoa escuta essas teorias e não pode deixar de perguntar quantas daquelas velhas não estarão falando por experiência própria. Mas divago.

Não são apenas as velhas que defendem a tradição. As autoridades oficiais da terra alinham pela mesma cartilha "relativista". "Ninguém é mais importante que a comunidade", diz um deles, para quem o casamento é a única forma de trazer "harmonia" ao lugar.

Além disso, até que ponto a jovem não foi parcialmente culpada? "Isso aqui não é o Ocidente", diz a advogada de defesa dos criminosos, atirando para cima da menor a responsabilidade pelos instintos selváticos dos seus clientes.

Para surpresa e pânico de todos, o pai da vítima discorda. É um homem pobre, semiletrado, que cultiva o campo para arrancar o sustento da família. Nunca terá escutado a palavra "relativismo" na vida.

Mas ele sabe que o conceito é repulsivo. Ele sente que deve ser feita justiça, recusando o casamento forçado e levando o caso aos tribunais do estado.

Como ele afirma para as câmeras, é a única forma de manter a cabeça levantada. Nem que para isso tenha de "matar o tigre" sozinho.

A aldeia entra em alvoroço. O pai é ameaçado pelos vizinhos, que não compreendem a originalidade da atitude. Toda família é ostracizada. Como único apoio, tem apenas uma ONG que defende os direitos das mulheres num país onde há uma violação contra elas a cada 20 minutos. E essas são as violações oficialmente reportadas.

Não conto o desfecho da saga. Mas conto a lição principal: tudo compreender não é tudo perdoar, ao contrário do que defendem os relativistas.

Sim, epistemologicamente, sou capaz de compreender como foi possível a escravidão ou o Holocausto. Sou capaz de entender como certos valores —o racismo, o antissemitismo, o eugenismo— podem produzir certos resultados.

Mas nada disso desculpa moralmente essas sociedades.

O que é válido para o Ocidente é válido para qualquer continente, país, região ou lugarejo onde existam seres humanos submetidos à violência e ao abuso. Exceto se partirmos do pressuposto de que nem todos os seres humanos são iguais.

Ironicamente, acreditar nessa falácia é repetir os velhos vícios que sempre justificaram a opressão dos mais fracos.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.