Os sons (e imagens) ao (meu) redor

Três bons filmes brasileiros em quatro dias? Quando foi a última vez que eu escrevi uma frase como essa? Ou melhor: quando foi a última vez que você escreveu uma frase dessas? Ou sequer pensou nisso?

Claro que estou falando de uma situação especial: tenho tido a sorte de estar com tempo disponível num dos melhores festivais de cinema do Brasil - o do Rio de Janeiro. E por uma estranha confluência (“astral”, para os que acreditam nisso), várias pessoas próximas (e queridas) estão com trabalhos nesta mostra. Fui assistir ao primeiro deles na sexta passada. Depois vi um outro ótimo no sábado. E ontem “fechei” o ciclo com um filme que, além de ter inúmeras razões pessoais para gostar - já falo sobre isso com mais transparência daqui a pouco -, é um dos mais legais que vi nos últimos tempos.

Cada um deles, pelos parâmetros deste espaço (você que me acompanha há muito tempo sabe do que eu estou falando), mereceria um post separado. Mas vou cometer a “injustiça” de falar de todos eles num texto só - e apostar que isso já será suficiente para despertar sua curiosidade quando eles entrarem em cartaz. Isto sendo o cinema brasileiro, como você pode imaginar, vai demorar um pouco para acontecer. Isto, porém, é um detalhe.

O que vale a pena a gente celebrar aqui hoje é esse vigor de uma criação nacional, que finalmente deixou de ser monotemática (ou só regional ou só “ urbana problemática”) e revela, finalmente, aquilo que a gente que é fã de novela sabe há tempos: que o brasileiro tem sim muito talento para contar histórias.

Parte dessa tendência tem a ver com a percepção de que o cinema brasileiro é um formato criativo sim - e não apenas no “pedestal da grande arte”. Quando nossa produção era pequena, a vertente para este universo ao mesmo tempo protegia e enobrecia nosso magro acervo de títulos. No entanto, agora com uma explosão de títulos - facilitada pela facilidade cada vez maior de fazer um filme - temos, ao que parece, a oportunidade de ver surgir trabalhos ainda mais incríveis e criativos.

Não sou “teórico” de cinema - nem aspiro ser um. Observo tudo isso com a minha contumaz curiosidade de espectador - e celebro essa “temporada fértil” do nosso cinema com a alegria de quem, algumas décadas atrás, ia na venerada Mostra de Cinema de São Paulo (e aqui pago mais respeito a seu criador, Leon Cakoff - sobre quem já escrevi aqui mesmo), e sonhava em ver aquela exuberância cinematográfica que ela trazia do mundo todo um dia sendo feita no seu próprio país. Mas estou falando muito de teoria - vamos à prática.

O filme que abriu esta minha temporada nacional foi “Zoom”, de Pedro Morelli. O motivo principal que me levou à pré-estreia foi a proximidade com a protagonista do filme, Mariana Ximenes - uma companheira de TV, de vida, de arte, alguém cuja minha admiração que dedico a ela é sempre recompensada com inteligência, sensibilidade e… uma energia que mal consigo descrever.

O filme que abriu esta minha temporada nacional foi “Zoom”, de Pedro Morelli. O motivo principal que me levou à pré-estreia foi a proximidade com a protagonista do filme, Mariana Ximenes - uma companheira de TV, de vida, de arte, alguém cuja minha admiração que dedico a ela é sempre recompensada com inteligência, sensibilidade e… uma energia que mal consigo descrever.

Quando a gente entra para ver o trabalho de alguém tão próximo, é sempre uma situação esquisita. Eu tento já não “chegar gostando só porque sou amigo” - eheh. Tento ser neutro - talvez até pendendo para o lado oposto, como quem entra já esperando que não vai gostar do que vê. E no caso de “ Zoom” isso é fácil: o filme tem um começo que é difícil de engolir. Só depois de mais ou menos meia hora de filme você começa a entender que tudo que ele está te “vendendo” é exatamente para criar o universo narrativo extremamente sofisticado que o diretor quer te apresentar.

Uma vez que você percebe que não se trata de apenas uma história, mas de três - que estão conectadas da maneira mais surpreendente que você pode (ou não) imaginar -, “Zoom” vira uma imensa fonte de diversão. Confusa às vezes, mas adoravelmente confusa. Eu diria até que essa confusão é parte da intenção do diretor… mas vamos ver o que posso contar do filme sem estragar suas ótimas surpresas.

Começando por Mariana! Sua personagem é uma modelo brasileira - deslumbrante, óbvio -, que mora no Canadá com seu namorado (interpretado pelo ídolo da antiga série “Barrados no baile”, Jason Pristley). Ela quer escrever um livro, mas ninguém (nem seu namorado dá esse crédito a ela). Seu livro, porém, tem uma história muito parecida com a de uma menina que trabalha numa bizarra fábrica de bonecas eróticas, tem uma vida sexual longe de ser ideal, envolve-se em uma confusão por causa do silicone que implantou nos seios, e ainda tem um inesperado talento para imaginar (e desenhar) incríveis histórias em quadrinhos. Que por sua vez contam a história de um diretor de cinema, ultra bem-sucedido financeiramente (só sucessos de bilheteria) mas que resolve fazer um “filme de arte”, contando a história de uma modelo brasileira que mora no Canadá e quer escrever um livro…

Sim, é de dar nó - mas o filme é bem construído o suficiente para, quando você percebe que está no meio de uma trama complicadíssima, já é tarde demais: quer ir até o final. A recompensa por emprestar sua atenção à história de Morelli é grande, já aviso. E o trabalho de Mariana - que tem boa parte das suas falas em inglês - empresta não só sua beleza e a delicadeza (com o perdão da rima) a sua personagem, como também uma leveza (outra rima!) para a personagem que tem a difícil missão de nos desorientar entre o plausível e o improvável da história.

Falei que parte do charme de “Zoom” é que um terço da sua história é na linguagem de quadrinhos? Gael Garcia Bernal, por exemplo, que faz o papel do diretor de cinema, só aparece na tela como um cartoon - jamais em “pele e osso”… E o cuidado gráfico vai além dessa parte do filme, oferecendo “Zoom” não só como um trabalho esperto, mas também lúdico e estético.

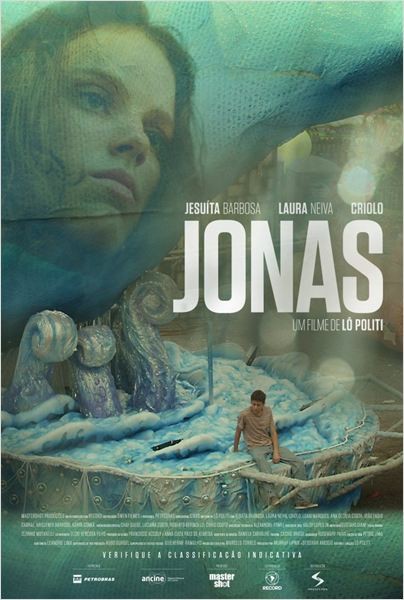

Agora, “Jonas”. Sempre em nome da transparência, minha conexão com este filme também é pessoal. Sou amigo, há décadas, da diretora Lô Politi - amigo, se não de adolescência, da melhor parte da juventude. Lô é uma daquelas amigas com quem nos conectamos não só pelas pessoas e conexões que nos colocam juntos, mas por uma estupenda afinidade de humor, que costura nossa relação há anos. Digo tudo isso para explicar que, como no caso do filme de Mariana, cheguei à sessão de “Jonas” com cuidado. Não queria gostar logo de cara do filme. Mas aí…

Agora, “Jonas”. Sempre em nome da transparência, minha conexão com este filme também é pessoal. Sou amigo, há décadas, da diretora Lô Politi - amigo, se não de adolescência, da melhor parte da juventude. Lô é uma daquelas amigas com quem nos conectamos não só pelas pessoas e conexões que nos colocam juntos, mas por uma estupenda afinidade de humor, que costura nossa relação há anos. Digo tudo isso para explicar que, como no caso do filme de Mariana, cheguei à sessão de “Jonas” com cuidado. Não queria gostar logo de cara do filme. Mas aí…

Aí Lô nos oferece logo nos primeiros minutos um Jesuíta Barbosa (Jonas) apaixonado - pela filha do patrão da casa onde sua mãe é doméstica; Criolo no papel de um traficante; e uma promessa de triângulo amoroso que… Bem, melhor eu parar por aqui: você já entendeu que “Jonas” tem muita coisa para prender sua atenção logo de cara.

Este é um filme estranho: usa o Carnaval como pano de fundo, mas o cenário é a festa paulista, não a carioca; traz o melhor cantor e compositor atual do Brasil (Criolo) e nos convence de que ele é também um ator com potencial; fala sobre a sempre complicada relação entre patrões e empregados, mas vai além dos clichês da “boa vizinhança” e pega fundo nas consequências do que pode acontecer quando esses dois universos se misturam. Enfim, vários aspectos que poderiam funcionar contra a história acabam se somando num trabalho que, acima de tudo, tem um cuidado visual que vai até além das expectativas de quem conhece o trabalho de Lô como diretora de filmes publicitários (esta é sua estreia na ficção).

Como todo bom Jonas, este do filme também tem sua baleia - no caso, um carro alegórico de escola de samba, que funciona como um cativeiro não apenas de reféns, mas também dos sonhos de um “filho de empregada” que de repente se vê diante de situações que ele nunca foi preparado para enfrentar - dilemas éticos e emocionais que, pela complexidade que adquiriram, só poderiam terminar em chamas. Amor demais dá nisso. Ou dá em “California”.

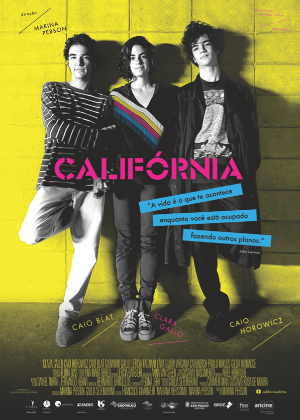

Vamos ao “caso” Marina Person - uma estagiária que, lá pelo começo dos anos 90, veio se juntar à fauna exuberante que fazia a MTV “dos velhos tempos”. Fui eu, ao lado da minha colega Jacqueline Cantore, que contratei Marina para cuidar de um programa que se chamava “Cine MTV” - suas credenciais não mais sólidas do que o fato de ela trazer cinema no DNA (Marina é filha do venerado diretor Luis Sergio Person, de “São Paulo, Sociedade Anônima”). Acho que eu e Jacqueline estávamos bem de intuição…

De lá para cá, Marina cresceu não só como apresentadora de TV (algo que se tornou um tempo depois de ter assumido o “Cine MTV”), mas também como diretora. Ah! Cresceu também como minha amiga: já são duas décadas e meia de convívio intenso - nas cozinhas de nossas casas (há uma velada competição entre a gente para ver quem surpreende mais o outro com seus dotes culinários), no nosso ócio pelo mundo, por aí. Mas focando na carreira, Marina evoluiu de um simples (e divertido) curta-metragem, “Almoço executivo” - que conta com minha “nobre” participação (!) - para um filme completo de maneira brilhante. (Passou também pelo batismo no formato longo com o emocionante documentário “Person”, um retrato mega pessoal e tocante do diretor que também era um pai - um filme tão forte que merece ser discutido com mais espaço uma outra hora).

Num daqueles resumos cruéis de site de venda de ingressos (ou de roteiro de jornal), “Califórnia” fala de uma adolescente que descobre o tortuoso caminho do amor quase ao mesmo tempo que se vê obrigada a abraçar o sentido da morte - e sai desse processo como uma menina não exatamente adulta, mas interessante, preparada, aberta, com menos medo do que geralmente essa fase da vida nos assola.

Num daqueles resumos cruéis de site de venda de ingressos (ou de roteiro de jornal), “Califórnia” fala de uma adolescente que descobre o tortuoso caminho do amor quase ao mesmo tempo que se vê obrigada a abraçar o sentido da morte - e sai desse processo como uma menina não exatamente adulta, mas interessante, preparada, aberta, com menos medo do que geralmente essa fase da vida nos assola.

Se nos filmes que citei anteriormente minha intimidade com as pessoas envolvidas me protegeu de certa maneira do processo de criação deles - senti saudades de Mariana quando ela foi filmar no Canadá, e tinha notícias apenas distantes sobre o trabalho da Lô -, meu contato com Marina é tão intenso que não tinha como eu escapar dos seus bastidores. Dei conta dos primeiros esboços do roteiro, das seleções de elenco, das filmagens, da montagem - e das dificuldades de todas essas etapas.

E ainda tive o prazer de poder palpitar na trilha sonora que é não só a espinha dorsal de “Califórnia” como também uma referência forte para nós, que fizemos parte do início da MTV - sem falar que, uma vez que a história se passa em meados dos anos 80, quando eu tive boa parte de minha educação musical, os temas que estão no filme me são especialmente caros… A música principal, no entanto, já estava definida desde o começo: “The caterpillar”, do The Cure - uma feliz metáfora do reinos dos insetos para falar de uma menina que se transforma num ciclo de vida, como uma lagarta (“caterpillar”). A referência vale até na descrição física da personagem principal do filme, Estela - vivida de maneira natural e emocionante por Clara Gallo: ela tem sobrancelhas escuras, fortes, marcadas, e acaba se tornando ela mesma a “garota taturana” cantada por Robert Smith.

Mas a história que “Califórnia” conta é bem menos superficial do que a descrição de uma linha que fiz acima - e mais interessante até do que um mero paralelo musical. Apesar de todas as referências temporais - e para alguém da minha geração, as músicas, gírias, modas e os trejeitos dos anos 80, fielmente reproduzidos no filme, são quase uma distração, de tão interessantes -, o que Marina mostra é uma história que deve emocionar qualquer adolescente. De qualquer idade.

Toda menina é ou já foi Estela - assim como todo menino já foi ou desejou ser JM (Caio Horowicz), o “curioso e problemático” menino que entra no colégio no meio do ano, e é imediatamente assunto em todas as classes. Estela e JM não são um par romântico óbvio. Quando a conhecemos ela tem uma paixão bem careta pelo menino mais convencional da turma: um loirinho que acha que é surfista, e que, bem interpretado por Giovanni Gallo, é protagonista de um dos raros casos de “assassinato” de uma música de Lulu Santos (aquela que com o mesmo título do filme). Leva um tempo para Estela se desiludir com esse garoto - e mais um tempo ainda para ela perceber que o “cara da sua vida” é JM.

Assim como sua personagem encontrou a atriz perfeita em Clara, Marina teve também a felicidade de encontrar seu JM perfeito. Os dois atores recheiam seus pares fictícios com a dose necessária de paixão, dúvida e desprendimento que faz com que qualquer pessoa que já teve 17 anos se identificar imediatamente com eles - e com a história de (quase) amor que eles vivem.

Sim, mais uma história de amor adolescente - mas dessa vez pontuada por uma trágica narrativa de morte. O tio de Estela, interpretador por Caio Blat, é adorado por ela. O sonho da menina é ir para Califórnia e passar uma temporada com ele. Os planos, infelizmente, são interrompidos bruscamente quando sua mãe (Virginia Cavendish) anuncia que seu irmão está voltando por tempo indeterminado para o Brasil.

Nós, espectadores, já sabemos que a notícia é ruim: ele é uma das primeiras vítimas da Aids - ainda pouco entendida nos anos 80. Mas Estela demora para sacar o que está acontecendo, sobretudo porque no seu retorno, numa cena que é uma espécie de “master class” (mesmo para um ator já tão reconhecido como Blat) ele disfarça muito bem o que está passando por sua cabeça: assediado pela sobrinha e suas amigas, ele tem que esconder a tragédia da sua volta com a excitação do reencontro. É um exemplo de atuação, que Blat só faz crescer à medida que a saúde de seu personagem deteriora. Para salvá-lo do embaraço nesse retorno, o tio traz para a sobrinha o presente da música - Bowie sobretudo, mas também uma banda “diferentona” que arranca até um elogio do calado JM: uma tal de New Order…

A esta altura, estou aqui me segurando para não falar mais de “Califórnia”. Quero guardar alguma coisa para dezembro - quando o filme deve estrear em circuito nacional. Mas para me despedir - e fechar essa trilogia de filmes nacionais bons que o Festival do Rio me proporcionou este ano - vou só resumir dizendo que ele é muito maior que qualquer fragmento da sua trama que eu resolver comentar aqui.

Porque “Califórnia” não é um filme sobre amor. Não é um filme sobre adolescência. Não é um filme sobre a estranheza da alma nem sobre todas as dúvidas que a gente tem sobre o que a gente espera da vida. Nem sobre o que a vida espera da gente. Não é tampouco um filme sobre nossa incapacidade de entender nosso desejo. É tão simplesmente um filme sobre música. E, sendo assim, é um filme sobre tudo isso…