A cenoura e o burro

"Reconfortado" é, sem dúvida, a palavra que melhor descreve meu estado de espírito ao constatar que, enquanto boa parte da população do ocidente se descabela em busca de presentes para seus entes queridos, posso me dar ao luxo de manter a serenidade, respaldo pela constatação de ter cumprido meu dever ainda na primeira semana de dezembro. A verdade é que as compras de Natal seriam um tema absolutamente superado para mim não fosse um pequenino detalhe que me impede de encerrar em definitivo este breve e enfadonho período que separa a primeira parcela do 13° das rabanadas: os R$ 22 em notas fiscais que me faltam para ter direito a um cupom no sorteio de 6 carros do shopping.

Preciso admitir que tenho tido até certa dificuldade para dormir ao lembrar que os R$ 488 em créditos acumulados com sacrifício serão jogados no lixo se nos próximos dias eu não forjar, de alguma maneira que ainda não sei, a coragem necessária para imergir naquela Sodomo e Gomorra do consumismo – onde, a essa altura, pobres almas se esbofeteiam por camisas polos listradas, necessaires, caixas de bombom e brinquedos dos quais mal conseguem pronunciar os nomes – e fazer justiça à minha sorte.

Pois eu, que nunca joguei na loteria, comprei uma rifa (sem ser coagido por terceiros) ou participei de concursos para concorrer ao que quer que fosse, simplesmente não consigo deixar para trás a chance de ganhar um carro que, pensando bem, nem quero. Eis o que esses marqueteiros perversos fizeram comigo: onde antes não havia sequer a aspiração, agora há um sentimento de perda, só que de algo que eu nunca quis de fato, exatamente como quando se coloca uma cenoura na ponta de um galho para estimular o burro a andar para frente. Ainda que não esteja com fome, ele não resiste a um lanchinho aparentemente tão ao alcance. Comovido com meu drama particular, o pragmático leitor pensa em me consolar através da seção de comentários deste blog, alegando que a probabilidade matemática de levar o prêmio é desprezível, afinal, quem aí conhece alguém que já ganhou um carro no shopping, né?

Eu conheço. E o pior é que não era qualquer carro não, foi uma dessas SUV top de linha que a pessoa vendeu antes mesmo de pegar na concessionária, sem ao menos se dar ao trabalho de anunciar. Não fosse esta genuína materialização da oportunidade desperdiçada, há ainda o desafio de atingir apenas a soma necessária para ter direito ao bilhete sem deixar uma grana como crédito a ser completado (sob risco de reiniciar o ciclo), ou você acredita que atualmente dentro de um shopping existe alguma coisa que custe menos do que R$ 50?

No afã de resolver o impasse e alcançar a almejada paz de consciência, sondei quem se dispusesse a apresentar os benditos R$ 22 em notas fiscais e atrelá-los ao meu CPF, quem sabe quando este sujeito caridoso fosse enfrentar a fila para levar as suas próprias. Ledo engano. Em todas as abordagens o favor foi encarado com estranhamento semelhante ao evidenciado quando se pede uma escova de dentes emprestada, em resumo, uma daquelas coisas que, por mais intimidade que se tenha, não se pede a ninguém. Bem, ao que tudo indica, as alternativas que me restam são duas: esquecer de uma vez essa história toda e torcer para que a benção da sorte recaia sobre alguém que a mereça mais do que eu ou me atirar de cabeça num shopping lotado faltando uma semana do Natal, imaginando que este sacrifício por si só me habilite perante aos céus como merecedor do prêmio...

*Fotos: Montagem/Bruno Medina

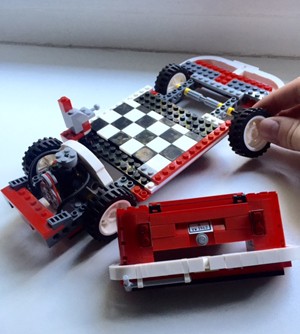

Sem dúvida alguma, dentre as cicatrizes que carrego da infância, uma das que mais me doem é nunca ter ganho de presente dos meus pais um kit de modelismo. Talvez este imperdoável gap se deva simplesmente ao fato de que, na maioria dos casos, este é um hobby que passa de pai pra filho, sendo que o meu, em sua infância, estava mais para guerra de pedra com os moleques da rua do que para a meticulosa e solitária montagem em escala de aviões, tanques, navios, carros e afins.

Sem dúvida alguma, dentre as cicatrizes que carrego da infância, uma das que mais me doem é nunca ter ganho de presente dos meus pais um kit de modelismo. Talvez este imperdoável gap se deva simplesmente ao fato de que, na maioria dos casos, este é um hobby que passa de pai pra filho, sendo que o meu, em sua infância, estava mais para guerra de pedra com os moleques da rua do que para a meticulosa e solitária montagem em escala de aviões, tanques, navios, carros e afins.  Ao longo destes últimos dias, as atenções de muitos de nós se voltaram para o espaço, mais especificamente para Philae, a sonda lançada há 10 anos pela Agência Espacial Europeia que enfim encontrou seu destino ao cravar as patas na superfície do cometa “67/P”. Além de premiar a coragem e a perseverança de um grupo de cientistas, o acontecimento torna-se histórico não apenas por representar a primeira missão bem sucedida desta natureza, mas, sobretudo, pelo fato das primeiras informações transmitidas pelo robô praticamente confirmarem a tese de que a vida na Terra originou-se de um bombardeio de corpos celestes semelhantes a este que agora é estudado, carregados de moléculas de carbono e água.

Ao longo destes últimos dias, as atenções de muitos de nós se voltaram para o espaço, mais especificamente para Philae, a sonda lançada há 10 anos pela Agência Espacial Europeia que enfim encontrou seu destino ao cravar as patas na superfície do cometa “67/P”. Além de premiar a coragem e a perseverança de um grupo de cientistas, o acontecimento torna-se histórico não apenas por representar a primeira missão bem sucedida desta natureza, mas, sobretudo, pelo fato das primeiras informações transmitidas pelo robô praticamente confirmarem a tese de que a vida na Terra originou-se de um bombardeio de corpos celestes semelhantes a este que agora é estudado, carregados de moléculas de carbono e água.