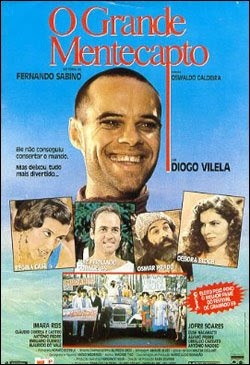

Retratar a realidade brasileira do passado e do presente e refletir sobre ela de forma crítica e independente são preocupações permanentes na filmografia de Oswaldo Caldeira, diretor de Ajuricaba (1977), sobre a colonização portuguesa na Amazônia; O Bom Burguês (1982), história de um banqueiro que desviava dinheiro para a resistência à ditadura militar; e O Grande Mentecapto (1987), adaptação do romance de Fernando Sabino.

Retratar a realidade brasileira do passado e do presente e refletir sobre ela de forma crítica e independente são preocupações permanentes na filmografia de Oswaldo Caldeira, diretor de Ajuricaba (1977), sobre a colonização portuguesa na Amazônia; O Bom Burguês (1982), história de um banqueiro que desviava dinheiro para a resistência à ditadura militar; e O Grande Mentecapto (1987), adaptação do romance de Fernando Sabino.

Nascido em Belo Horizonte em 1943, Caldeira começou a estudar cinema em 1959 e, no ano seguinte, já escrevia críticas no “Diário da Tarde” e no “Correio de Minas”. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1962, para estudar com o cineasta sueco Arne Sucksdorff, e ingressou na Faculdade Nacional de Filosofia, formando-se em 1966. Seu primeiro filme foi Telejornal, uma ficção científica de média metragem. Foi também fundador e presidente da Associação Brasileira de Documentaristas e da Associação Brasileira de Cineastas.

Em processo de finalização de um novo longa-metragem, Histórias de Alice, uma coprodução Brasil-Espanha-Portugal sobre um cineasta brasileiro busca suas raízes do outro lado do oceano, o cineasta mineiro lançará esta semana uma caixa reunindo suas principais obras em DVD. Será nesta terça-feira, a partir das 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Nesta entrevista, Oswaldo Caldeira lembra momentos importantes de sua carreira e comenta a situação atual do cinema brasileiro.

- Qual é a importância do lançamento de seus filmes em DVD?

OSWALDO CALDEIRA: A coisa mais gratificante que me salta aos olhos vendo os meus filmes assim reunidos é a coerência: são sempre filmes críticos do ponto de vista narrativo, que não se adotam como verdades, que refletem sobre si mesmos, que têm consciencia de que são apenas narrativas, um meio para conversar com o espectador sem a pretensão de deterem a verdade em si mesma. Desde o primeiro – Telejornal, talvez o mais radical, feito por um jovem cineasta e estudante de filosofia, fã de Godard, Faulkner e James Joyce – eu questionava a possibilidade de se reconstituir documentalmente a existência histórica de uma cidade desaparecida a partir de fragmentos de imagens e sons, de vozes, ruídos e documentos de toda ordem. Essa postura permaneceu até meus filmes mais recentes, como Pampulha e o Histórias de Alice – a indagação sobre o sentido das coisas e nossas possibilidades de alcançarmos o seu sentido mais profundo.

Outra coisa que constatei foi que fiz filmes sobre sonhadores, todos têm isso em comum: pessoas reais ou ficcionais que sonharam mudar as coisas, buscar a justiça o amor, um mundo melhor. Meus filmes são marcados pelo otimismo e pela esperança. Fora isso, todo cineasta tem pavor de que sua obra seja destruída, se pulverize, vire pó ou gelatina, se dilua. Então o DVD passa essa sensação de permanência, de que a existência desses filmes está garantida para sempre, é um passo para a eternidade. Além da durabilidade artística, é preciso haver também a durabilidade física.

- Fale sobre Histórias de Alice, seu novo longa.

CALDEIRA: É a história de um cineasta brasileiro, Lucas (Leonardo Medeiros), que – ao falecer sua mãe, Alice, em Belo Horizonte – busca as raízes portuguesas de sua família, do outro lado do oceano, envolvendo-se numa intricada história de amor. Ao investigar seu passado mais remoto, Lucas faz descobertas sobre possíveis atos criminosos de seu próprio pai, Olavo. Diante disso, a busca de Lucas transforma-se numa investigação com tons policiais, no que é ajudado pela bela Teresa (Diana Costa e Silva), uma jovem portuguesa que trabalha como restauradora de antigas igrejas no norte de Portugal. Enquanto os dois se deixam levar pela investigação em torno dos pais de Lucas, vão se apaixonando um pelo outro e se enredam numa inesperada aventura. Juntando pedaços, documentos, depoimentos e tentando construir com eles um sentido coerente que possa reconstituir inclusive o passado de Lucas, o filme se coloca diante dessa duplicidade constante entre o questionar-se e o constituir-se, abrindo-se para uma multiplicidade de vozes que colocam em dúvida a própria possibilidade de se reconstituir e transmitir aos outros uma história,de alcançar algo que se possa chamar remotamente de verdade.

Muitas vezes, aqueles que deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida e partem em direção ao estrangeiro, com o passar do tempo – longe de suas raízes, de sua cultura, de seus hábitos de vida, de seus familiares, de tudo aquilo que compõe a identidade do ser humano – freqüentemente sofrem alguma forma de desajuste, de inadaptação, que, por vezes, se perpetua por gerações. Passam, então, a povoar um novo e terceiro “país”, um país imaginário.

- Como você avalia a situação atual do cinema brasileiro, tanto em termos de em termos de criação e linguagem quanto em termos de indústria e mercado?

CALDEIRA: Acho que a situação do cinema brasileiro hoje é de franco progresso, no sentido de um cinema mais competitivo e mais comercial, mesmo em termos de mercado externo. Não se consolida uma indústria sem um cinema solidamente comercial. Precisa-se de técnicos, equipamento, recursos modernos. Então, é preciso ter volume de produção, muitos filmes atraindo grandes massas de espectadores. No entanto, o cinema de público mais específico, de menos evidência comercial, mais inventivo, de mais sofisticação, mais exigente, que não bate e rebate no óbvio, na predileção já sedmentada da maioria, está sendo sufocado e isso pode ser suicida a curto, médio e longo prazo, porque as várias tendências precisam se alimentar e realimentar uma das outras permanentemente. O cinema americano é exemplo disso. Você vai encontrar ocasionalmente o criativo, a qualidade, até mesmo nos seriados de TV, e assim ele também se renova numa busca constante. Neste sentido, o cinema brasileiro acompanha a crise do cinema mundial, na qual o cinema mais sofisticado está sendo exterminado, sufocado, massacrado.

- Seus anos de formação coincidiram com a afirmação internacional do Cinema Novo e com o auge dos “cinemas novos” na Europa. Qual era a sua relação com o cinema de autor em geral?

CALDEIRA - Ainda em Minas tive um contato muito forte com a Nouvelle Vague que nos revelava uma nova maneira de encarar a vida – sobretudo o amor, o amor livre – uma nova mulher, um novo homem etc. Era um rompimento com os valores burgueses e também uma ruptura com o cinema clássico realista, da impressão de realidade, da continuidade, da narrativa em evolução causal, da narrativa tradicional de começo e meio e fim. Esse novo cinema valorizava o metalinguístico, a linguagem em si, uma consciência crítica da narrativa, do estar narrando, colocava em xeque a própria possibilidade de se alcançar a verdade e de existir uma verdade única. Dois marcos dessa nova etapa são sem dúvida Acossado, de Godard, e Hiroshima meu amor, de Alains Resnais), um cinema que vinha no rastro de Cidadão Kane, de Orson Welles, e uns poucos outros. Maurício Gomes Leite é o crítico que me influencia destacadamente no período, com papel fundamental na minha formação.

Ainda em Belo Horizonte, também começo a tomar contato com um novo cinema brasileiro, sobretudo Nelson Pereira dos Santos. O Cinema Novo já se esboçava nas páginas do SDJB (Suplemento Dominical do Jornal do Brasil): Arraial do Cabo e Porto das Caixas, Barravento e, logo em seguida, Cinco Vezes Favela, em que se destacava Couro de Gato, do Joaquim Pedro de Andrade. Então, apesar de o Cinema Novo se distinguir da Nouvelle Vague por sua predominante preocupação social, há pontos comuns mesmo na linguagemm na forma de fazer cinema, ambos irreverentes, libertários, como o improviso, a tão mal entendida palavra de ordem “uma idéia na cabeça e uma câmera na mão”, um cinema sem roteiro de ferro decupado plano a plano, a forte ênfase na valorização do cinema de autor, do ator, da criação coletiva e todas estas variações em torno do tema.

- Quando você começou a dirigir filmes profissionalmente, qual era o contexto do cinema brasileiro? Com quais diretores você se relacionava? Teve contato com Glauber Rocha?

CALDEIRA: Em 1967, nos fins de semana em que a gente se reunia em bandos enormes no meu primeiro apartamento alugado, na Barata Ribeiro, em Copacabana, bebericando, ouvindo John Coltrane e falando inflamadamente de filosofia, arte, cinema, livros, política e de como iríamos transformar o mundo, me falaram no Festival Amador JB-Mesbla, e surgiu a idéia de fazer um filme – Telejornal – talvez o meu filme mais arrojado até hoje. Era uma science fiction de média metragem sobre um programa de televisão do futuro que tentava reconstituir através de fragmentos de imagens e sons, uma cidade que teria existido muito tempo atrás, talvez chamada Rio de Janeiro. Misturava ficção e documentário, predominando cenas jornalísticas de conflitos entre a polícia e manifestantes políticos, cenas das enchentes de 1966 num tom apocalíptico e políticos fazendo declarações definitivas. O Festival era no Cinema Paissandu, celebrizado pela Geração Paissandu, numa parceria com a Cinemateca do MAM.

Telejornal foi premiado no Festival JB-67 – melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor argumento. Zelito Vianna votou no filme e, mais tarde, foi fundamental na viabilização de Ajuricaba. Meu ídolo Joaquim Pedro de Andrade, que também era do júri, me procurou e disse que o meu filme era de todos o que ele mais gostava e me convidou para ser assistente dele em Macunaíma. Esse era um prêmio maior do que eu poderia jamais ter imaginado. Numa cena do filme, em que a protagonista está fugindo num barco, não se sabe para onde, uma cena montada à Godard, descontinuamente, usei a música White Shade of Pale, do Procol Rarum. O Joaquim Pedro me falou, rindo, que usar aquela música americana era uma alienação, mas que tinha ficado muito bonito. E durante anos, quando nos encontrávamos, ele dizia que sempre que ouvia aquela música, se lembrava de mim.

O filme recebeu elogios rasgados na imprensa de pessoas como Maurico Gomes Leite, Alex Viany e José Carlos Avellar e, mais tarde, Jean-Claude Bernadet incluiu numa lista sua de melhores filmes brasileiros, na Revista Vozes. Eu estava nas nuvens. Passava as manhãs na casa de Joaquim discutindo o roteiro de Macunaíma com ele. Na época, o assistente tinha essa função bem intelectual de discutir o roteiro com o diretor. Acabei me afastando, porque surgiu um filme para eu dirigir. A partir daí, tive contatos com inúmeros diretores, eu praticamente todos os dias passava pela MAPA de Zelito Viana, que era uma referência do Cinema Novo. Glauber estava sempre por lá. Gustavo Dahl tornou-se um grande amigo e montou um filme meu, Passe Livre, que ganhou a Coruja de Ouro. No meu primeiro longa de ficção, Ajuricaba, quando perdi 15 dias de filmagem por um defeito no equipamento alugado, Nelson Pereira dos Santos me colocou à disposição todo o equipamento dele, totalmente de graça, em solidariedade; depois, vieram os filmes com Paulo Thiago como produtor, O Bom Burguês e Muda Brasil; na Retomada, o Tiradentes e, depois, meus filmes mais recentes, Pampulha e Histórias de Alice com grande apoio de meus amigos Sergio Sanz e Gustavo Dahl. Mas, ao longo de meu trabalho, as parcerias e amizades fundamentais envolveram também muitos técnicos, e elenco.

- Fale sobre o contexto de criação, produção e lançamento dos seus principais filmes, agora relançados em DVD, dos primeiros documentários a O bom burguês e O grande mentecapto. Quais foram os principais desafios, obstáculos e lições desses filmes?

CALDEIRA: Telejornal foi um filme feito entre jovens amigos, todo mundo contribuía – aquela coisa de quem está fazendo mete a mão no bolso, gasta do salário, que na época também era o espírito para todas as coisas da vida, entre jovens amigos. Era um momento maravilhoso de descoberta – a juventude – num Rio de Janeiro devastado por conflitos e enchentes. Almir Muniz e Dileny Campos estavam sempre comigo: em Telejornal e depois em O Cantor das Multidões, um dos filmes mais sofridos que fiz. Eu montava de madrugada sozinho, numasolidão pavorosa, aprendendo na marra. Depois veio Trabalhar na Pedra, meu e de Dileny, uma produção mais tranquila, o que está bem expresso no filme, um dos mais bem sucedidos. Passe Livre,feito em cooperativa foi importante porque foi o primeiro longa em 16 mm a obter o Certificado de Filme Brasileiro e inaugurou um circuito alternativo de exibição. Em 1974 fiz um filme contratado pelo Carlos Niemeyer, Futebol Total, o meu filme de maior bilheteria, cerca de 2 milhões de espectadores.

Ajuricaba, meu primeiro longa de ficção, foi o primeiro filme que teve dinheiro da Embrafilme – como O Bom Burguês e O Grande Mentecapto. Este marcou o encontro com um ídolo meu, Fernando Sabino; ficamos muito amigos, fomos a Washington e Nova York juntos exibir o filme, foram momentos inesquecíveis. O Encontro Marcado, um livro sobre Belo Horizonte, foi o livro que mais me marcou. E de Fernando recebi o maior elogio de minha vida: ele incluiu em seu livro uma cena do filme, em que Geraldo Viramundo, perto de cumprir seu destino, se revê criança. Depois, foi o momento de viver os seis últimos meses da ditadura filmando pelo Brasil a campanha de Tancredo Neves, uma filmagem emocionante, em que diariamente se decidia o que iríamos fazer. Muda Brasil foi bancado pelo Paulo Thiago, com participação minha, sem nenhum apoio oficial, ao contrário do que se possa pensar. O Bom Burguês foi um filme corajoso, sobretudo porque foi feito ainda no tempo da ditadura – havia atentados terroristas de direita e sofríamos ameaças pelos jornais de figuras proeminentes.

Ajuricaba, meu primeiro longa de ficção, foi o primeiro filme que teve dinheiro da Embrafilme – como O Bom Burguês e O Grande Mentecapto. Este marcou o encontro com um ídolo meu, Fernando Sabino; ficamos muito amigos, fomos a Washington e Nova York juntos exibir o filme, foram momentos inesquecíveis. O Encontro Marcado, um livro sobre Belo Horizonte, foi o livro que mais me marcou. E de Fernando recebi o maior elogio de minha vida: ele incluiu em seu livro uma cena do filme, em que Geraldo Viramundo, perto de cumprir seu destino, se revê criança. Depois, foi o momento de viver os seis últimos meses da ditadura filmando pelo Brasil a campanha de Tancredo Neves, uma filmagem emocionante, em que diariamente se decidia o que iríamos fazer. Muda Brasil foi bancado pelo Paulo Thiago, com participação minha, sem nenhum apoio oficial, ao contrário do que se possa pensar. O Bom Burguês foi um filme corajoso, sobretudo porque foi feito ainda no tempo da ditadura – havia atentados terroristas de direita e sofríamos ameaças pelos jornais de figuras proeminentes.

Até aí, estes filmes têm em comum terem sido todos feitos durante a ditadura militar e buscando uma postura independente estética e politicamente. E oTiradentes vem na Retomada, no contexto das novas formas de incentivo,da mesma forma que Histórias de Alice e o Pampulha. Ressalte-se que oPampulha teve uma parte grande bancada por mim mesmo, dinheiro do bolso, porque não queríamos ficar esperando um pequeno apoio do Governo. É meu filme mais belorizontino, que mostra uma BH vista através de Oscar Niemeyer.

Todos foram filmes muito prazerosos e muito sofridos. É muito complicado fazer cinema até para o Francis Ford Coppola, imagina no Brasil e para um pequeno produtor independente, sem gorduras para gastar. Esse papo de que as dificuldades são estimulantes para a criação é folclore, blá blá blá e lero lero. Bom é ter um orçamento correto para o filme, os recursos adequados e gastar a energia na criação.

- Como avaliava na época e como avalia hoje o modelo da EMBRAFILME? Quais foram os fatores que levaram á decadência daquele modelo e que lições o ciclo da Embrafilme trouxe em termos de relação entre cinema e Estado?

CALDEIRA: A Embrafilme foi fundamental para que eu fizesse meu primeiro longa-metragem de ficção, Ajuricaba. Até então, todos os meus filmes haviam sido bancados por mim e por amigos. A principal qualidade da Embrafilme foi não ser arrogante pretendendo saber previamente quais filmes vão fazer sucesso, quais não vão fazer e quais devem ir para o lixo. Considerava que o fundamental em cinema é investir em todos os gêneros, dos que parecem ser mais evidentemente comerciais até os de público aparentemente mais restrito. Os bons resultados de uns compensam os fracassos financeiros de outros e resultam num saldo positivo. E a coisa é mais complexa: um resultado fraco, comercialmente, pode compensar a longo prazo de várias formas: prestígio, cultura e até mesmo por sua durabilidade. É preciso um grande volume de filmes “comerciais” – digamos assim, simplificando, para consolidar uma indústria, e são precisos muitos filmes de intenção “artística” – digamos assim, simplificando – para se fazer um grande filme, um marco arrebatador. Por vezes um filme forjado com clara intenção comercial é um fracasso, e às vezes um filme apenas medianamente expressivo de tom cultural permanece sendo exibido por anos.

Quando voce está fazendo 44 anos de cinema, pode avaliar que um filme como O Cantor das Multidões – que não marcou em especial nem comercialmente, nem por premiações e críticas retumbantes – mantém seu interesse até hoje e poderá permanecer assim por muitos anos. A Embrafilme era importante porque não discriminava nem gêneros nem projetos – ela produzia de tudo dentro de um certo nível de qualidade e medindo todo tipo de potencial, comercial, cultural, inovador. Havia um determinado número de projetos reservados aos novos, mais recursos reservados para os mais consagrados e assim por diante. Então foi uma coisa que deu certo. E ela produzia, distribuia, comercializava nacional e internacionalmente, colocava em festivais, dava uma cobertura completa a todos os seus filmes igualmente.

O principal defeito da EMBRAFILME foi reunir num único “guichê” todas as possibilidades de captação de recursos de um filme. As leis de incentivos fiscais multiplicaram os guichês, criando uma grande variedade de avaliadores, gostos e opções, democratizaram as possibilidades de captação de recursos. Hoje em dia, a principal deformação é que as empresas de forma direta ou indireta passaram a se financiar a si próprias, através de institutos culturais, apoiando predominantemente projetos sem nenhuma expressão cultural. Atualmente, é preciso que sobretudo os órgãos estatais e televisões estatais – federais, estaduais, municipais – não se aliem somente a projetos previamente abençoados pelos grandes distribuidores e pela televisão e garantam a produção menos competitiva comercialmente.

- Como começou o seu envolvimento com o cinema? Quais foram os primeiros filmes que te marcaram, e por quê? Quando você sentiu que essa seria a sua atividade?

- Como começou o seu envolvimento com o cinema? Quais foram os primeiros filmes que te marcaram, e por quê? Quando você sentiu que essa seria a sua atividade?  rss do blog

rss do blog Retratar a realidade brasileira do passado e do presente e refletir sobre ela de forma crítica e independente são preocupações permanentes na filmografia de Oswaldo Caldeira, diretor de Ajuricaba (1977), sobre a colonização portuguesa na Amazônia; O Bom Burguês (1982), história de um banqueiro que desviava dinheiro para a resistência à ditadura militar; e O Grande Mentecapto (1987), adaptação do romance de Fernando Sabino.

Retratar a realidade brasileira do passado e do presente e refletir sobre ela de forma crítica e independente são preocupações permanentes na filmografia de Oswaldo Caldeira, diretor de Ajuricaba (1977), sobre a colonização portuguesa na Amazônia; O Bom Burguês (1982), história de um banqueiro que desviava dinheiro para a resistência à ditadura militar; e O Grande Mentecapto (1987), adaptação do romance de Fernando Sabino. Ajuricaba, meu primeiro longa de ficção, foi o primeiro filme que teve dinheiro da Embrafilme – como O Bom Burguês e O Grande Mentecapto. Este marcou o encontro com um ídolo meu, Fernando Sabino; ficamos muito amigos, fomos a Washington e Nova York juntos exibir o filme, foram momentos inesquecíveis. O Encontro Marcado, um livro sobre Belo Horizonte, foi o livro que mais me marcou. E de Fernando recebi o maior elogio de minha vida: ele incluiu em seu livro uma cena do filme, em que Geraldo Viramundo, perto de cumprir seu destino, se revê criança. Depois, foi o momento de viver os seis últimos meses da ditadura filmando pelo Brasil a campanha de Tancredo Neves, uma filmagem emocionante, em que diariamente se decidia o que iríamos fazer. Muda Brasil foi bancado pelo Paulo Thiago, com participação minha, sem nenhum apoio oficial, ao contrário do que se possa pensar. O Bom Burguês foi um filme corajoso, sobretudo porque foi feito ainda no tempo da ditadura – havia atentados terroristas de direita e sofríamos ameaças pelos jornais de figuras proeminentes.

Ajuricaba, meu primeiro longa de ficção, foi o primeiro filme que teve dinheiro da Embrafilme – como O Bom Burguês e O Grande Mentecapto. Este marcou o encontro com um ídolo meu, Fernando Sabino; ficamos muito amigos, fomos a Washington e Nova York juntos exibir o filme, foram momentos inesquecíveis. O Encontro Marcado, um livro sobre Belo Horizonte, foi o livro que mais me marcou. E de Fernando recebi o maior elogio de minha vida: ele incluiu em seu livro uma cena do filme, em que Geraldo Viramundo, perto de cumprir seu destino, se revê criança. Depois, foi o momento de viver os seis últimos meses da ditadura filmando pelo Brasil a campanha de Tancredo Neves, uma filmagem emocionante, em que diariamente se decidia o que iríamos fazer. Muda Brasil foi bancado pelo Paulo Thiago, com participação minha, sem nenhum apoio oficial, ao contrário do que se possa pensar. O Bom Burguês foi um filme corajoso, sobretudo porque foi feito ainda no tempo da ditadura – havia atentados terroristas de direita e sofríamos ameaças pelos jornais de figuras proeminentes.