Um coração clandestino

Manoela Sawitski reflete sobre a espera amorosa em Suíte Dama da Noite

Gaúcha radicada no Rio de Janeiro, Manoela Sawitzki é uma escritora que impressiona pela beleza e delicadeza – suas como de sua prosa. Em seu segundo romance, Suíte Dama da Noite (Record, 224 pgs. R$34,90), Manoela conta a história de Julia, que, apaixonada desde menina por Leon, vive na expectativa de reencontrá-lo. Mas, quando isso acontece, ela se dá conta de que ele só pode tê-la como amante, de forma clandestina. O livro surgiu da vontade de entender a espera amorosa: “Fala-se muito sobre o amor, como começa e acaba, mas aquilo que o precede, a espera, o hiato entre o desejo e a realização pode ser uma coisa brutal”, explica a autora.

- Em Suíte Dama da Noite, uma mulher inventa para si mesma uma história de amor eterno, como forma de lidar com a realidade exterior. Você acha que toda história de amor é, no fundo, uma ficção na qual queremos acreditar?

MANOELA SAWITZKI: Não todas as histórias, mas, certamente, muitas são. A possibilidade do amor é uma fonte inesgotável de ficcionalização. Falo “a possibilidade” porque é preciso dar margem para o equívoco, o engano. Nem tudo que chamamos de “amor” se confirma na prática ou sequer sobrevive à passagem do tempo ou às passagens do suposto objeto amado. A palavra está esgarçada, borrada pelo mau uso, e o mesmo, me parece, acontece com o sentimento. Tudo o que borra o amor já não é o amor, são sentimentos, emoções parasitárias, das quais todos, em maior ou menor grau, padecemos. Quanto à mulher da história, é sua incapacidade de se relacionar com uma realidade dolorosa, insalubre ou tediosa, sim, mas também com seu próprio caos interior o que a arrasta, empurra para a certeza de que só a realização amorosa é capaz de ajustar essa desordem. E não há nada de original nessa idéia. É algo que acontece o tempo todo, em toda parte, e é uma herança ancestral. O amor (ou sua possibilidade) aproxima o sujeito daquilo que lhe é ideal, é uma fábrica de heróis.

- Você usa o romance para refletir sobre a própria atividade literária. Você se considera uma escritora cerebral? De que maneira a teoria literária interfere no seu processo criativo?

MANOELA: Sou intuitiva no processo de criação, na concepção dos personagens, na forma como elaboro o enredo, mas bastante cerebral durante a fase da reescrita. Acredito demais na reescrita e acho que o tempo é um excelente editor – porque o tempo também nos edita. Agora, a intuição também está carregada de referências, é resultado da busca, do acúmulo e do processamento de muitas fontes distintas. De alguma forma, tudo o que li, assisti, ouvi, toquei, enfim, tudo o que vivi e senti até o instante em que escrevo um texto acaba imprimido, está ali. A teoria literária faz parte do pacote e certamente me guia, só que de uma forma quase invisível – em hipótese alguma se coloca entre mim e o que estou escrevendo. Nunca elaborei escaletas, nem para os romances, nem para as peças, pelo simples fato de que muito do meu prazer está nos sustos e nas descobertas que faço à medida que a história avança.

- Você já viveu intensamente esperas amorosas, como a Julia Capovila? Escrever é uma forma de matar o tempo?

MANOELA: Já vivi, claro. Eu e todas as mulheres que conheço. Nenhuma tão persistente quanto à de Júlia, mas cada espera tem seu peso particular. Qualquer espera pesa, incomoda, não é? Quanto a escrever… Penso que é o contrário do que você diz. Escrever, digo, quando a escrita de fato acontece, quando você não quer fazer mais nada além de se debruçar sobre a história que está compondo, pode, sem qualquer esforço ou intenção, “re-significar” a noção de tempo. É vida sobre vida sobre vida: é o instante em que aquela imagem dentro de você se projeta no papel, somado ao instante em que você está ali, com toda a sua herança, fazendo parte do processo, e de um mundo que continua pulsante ao redor.

- Escrever é também uma forma de buscar ou afirmar a sua própria identidade? O que tem de Manoela na Julia?

MANOELA: Minha identidade? Também, só que a busca não se restringe a ela… A busca, o interesse, a curiosidade são maiores, me ultrapassam. Da mesma forma, Júlia me contém e me ultrapassa e vice e versa. A lógica vale para os demais personagens. Não escrevo para desabafar, me auto-analisar, escrevo porque minha curiosidade é imensa.

- O estilo e a linguagem são bem diferentes de seu primeiro romance, Nuvens de Magalhães. Você acha que amadureceu ou simplesmente quis fazer algo diferente? Como você analisa o seu itinerário, até aqui?

MANOELA: Esse segundo livro contém o primeiro e o ultrapassa. Se não fosse assim, não haveria razão pra continuar escrevendo. Há oito anos, enquanto escrevia Nuvens de Magalhães, havia uma herança e ela está lá. Tudo o que eu vivi, senti, li, vi, ouvi, combinado ao que eu podia (ou precisava) fazer na época em termos de linguagem, está lá. Hoje não escreveria o mesmo livro. Uma história com os mesmos elementos, talvez, mas não o mesmo livro. Depois do primeiro romance e antes do segundo, escrevi algumas peças, o roteiro de um longa-metragem, um roteiro para televisão, aprendi tantas coisas com cada um deles, superei certos vícios, adquiri outros, mudei de idéia infinitas vezes, errei, acertei, mudei de casa, de cidade, conheci pessoas, deixei coisas pra trás: a herança e o repertório, portanto, são maiores e distintos.

- Com que autores contemporâneos você dialoga? Enxerga pontos em comum entre seus romances e o de outras jovens autoras, como Adriana Lisboa e Tatiana Salem Levy? Existe algo que caracterize a literatura feminina brasileira hoje?

MANOELA: Depende do que você chama de contemporâneo… Se está falando da minha geração, bom, A Chave de Casa é um livro belíssimo, que li inquieta e encantada. Tatiana é uma escritora excepcional logo na estréia. Ainda não li a Adriana Lisboa, embora muita gente boa me diga que preciso ler, e ainda vou. Agora, quando você fala sobre caracterizar uma geração de mulheres, acho complicado, perigoso… Eu diria que se existe algo que “caracterize”, é a diversidade de vozes. Vou falar apenas de quem já li: nesse momento Ana Paula Maia, Andrea del Fuego, Claudia Lage, Letícia Wierzchowski, por exemplo, estão escrevendo, publicando livros. São vozes distintas e todas muito bem sucedidas no que se propõem a fazer. Quanto aos homens, apesar se me soar estranha essa divisão por gênero, recentemente li Corpo Presente, depois de já ter passado por O Dia Mastroianni, do João Paulo Cuenca. E… Bom, li com taquicardia, fiquei espantadíssima com a entrega, com a pulsação do livro. Também gosto do anarquismo e da autenticidade do Marcelino Freire (gosto ainda mais quando ele mesmo lê o que escreve), do que o Daniel Galera faz, com sua segurança, sua precisão. Há pouco li o adorável Verão de Chibo, do Emílio Fraia e da Vanessa Bárbara. E tem o Bernardo Carvalho… Chico Buarque vale também?! Enfim, é gente demais pra uma resposta só, fora todos os que ainda preciso conhecer.

- E quais são suas principais influências? É possível, por exemplo, escapar da influência de Clarice Lispector, sendo uma mulher escritora?

MANOELA: Possível deve ser, mas eu não gostaria de escapar dessa influência, não. De jeito nenhum. Clarice é uma referência forte, que faz parte da minha formação pessoal, não apenas como escritora. O mesmo vale para Virginia Woolf, Kafka, Marguerite Duras, Hilda Hilst, Florbela Espanca, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Drummond, Gabriel Garcia Marquez, Beckett, Koltès, Caio Fernando Abreu, Sartre, Camus, Morin, Deleuze e… até Platão… e até a coleção Vaga-lume! E todos os livros que peguei, ainda criança, em bibliotecas, sem entender direito na época ou que afanei dos meus irmãos mais velhos, como Milan Kundera, Henry Miller, Anaïs Nin, Neruda… Tudo foi e é influência, referência. Aquela senhora muito pesada, ofegante e alegre, com cabelos metade vermelhos, metade grisalhos que desceu comigo hoje no elevador, e por alguns segundos meu causou uma impressão fortíssima, a manchete de um jornal sensacionalista que li antes de atravessar a rua… Se me toca, me influencia.

- Você enxerga uma função terapêutica na literatura? Já fez análise?

MANOELA: A palavra “terapêutica” me soa estranha nesse contexto. Escrever pode ser catártico, pode ser uma ferramenta de manifestação do inconsciente, de forma quase análoga aos sonhos. Também a pintura, a música, as artes de modo geral. Escrever pode ser um calmante, um excitante, e libertador, à medida que quem escreve entra em contato com determinadas questões de uma forma que a realidade não lhe permitiria. Já fiz terapia junguiana durante algum tempo e li muito a respeito. Entre outras coisas, esse contato me deixou mais desperta, mais atenta para o universo simbólico. Se tivesse sido apenas isso, os desdobramentos possíveis já seriam ilimitados.

- Você é uma gaúcha gauche?

MANOELA: Acho que sim, considerando que não tomo chimarrão nem nunca fui muito chegada em churrasco. E esses são rituais levados a sério no Rio Grande do Sul! Aliás, passei a comer picanha no Rio, e é óbvio que sou motivo de piada por conta disso. A propósito, é no humor que mais me sinto gaúcha. Há coisas de que só quem é gaúcho (ou simpatizante) parece achar graça. Aqui estou aprendendo a me editar nesse sentido… Mas escolhi o Rio de Janeiro pelo tanto que ele se distingue de mim. Me interessa demais aprender com essa diferença, incorporar essa luz, esse calor. Em Porto Alegre me sentia em território seguro. Seguro porque, depois de 12 anos vivendo lá, já compreendia o lugar, já sabia o que podia encontrar e onde e quando. Aí conheci o Rio. Desde então não parei de querer viver aqui. Sou completamente apaixonada por essa cidade. E tem o negócio do chope no final do dia (e no meio do dia, e à noite, e quando está amanhecendo). Adoro ver essas pessoas que fazem festinhas nas calçadas à luz do dia (com cerveja, música e churrasquinho)… Eu brinco que gosto de ver esse lado meio “sem vergonha” do Rio. É uma cidade com ginga. Quando não estou lendo e escrevendo, trabalho como jornalista, e isso me consome bastante tempo. Mas, descontando isso, gosto de olhar pra cidade, de andar por aí e ver as pessoas, as diferenças brutais entre os bairros, o mar, os morros. Teatro e cinema são paixões também. E viajar e estar com amigos. E estar sozinha, quieta, balançando na rede ouvindo música ou vendo umas bobagenzinhas na televisão… E acho que já estou falando demais. Não?

___

Além de escritora e jornalista, Manoela Sawitsky também está envolvida com outra atividade ligada á leitura: o projeto Leitura para Todos, que, iniciado em 2003, atinge hoje a marca de 673 salas de leitura implantadas de norte a sul do Brasil. Criado com o propósito de ampliar o acesso da população aos livros e contribuir para a democratização do conhecimento, o projeto implantará até o final de outubro mais 121 salas, em sete estados do país. Escolas públicas, associações de bairro, hospitais e até mesmo presídios terão acervos próprios abertos à comunidade local, com obras nacionais e estrangeiras de diferentes áreas de interesse.

rss do blog

rss do blog

Clarice adolescente; numa recepção na Embaixada brasileira em Washington, em 1953; na praia, no Rio, com seus filhos, em 1959; e em casa, em 1960

Clarice adolescente; numa recepção na Embaixada brasileira em Washington, em 1953; na praia, no Rio, com seus filhos, em 1959; e em casa, em 1960  A maratona de debates no Café Literário continua – e se torna ainda mais intensa – neste último fim-de-semana da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. É uma verdadeira dança das cadeiras: ao final do evento, estas terão suportado o peso de uma parcela significativa dos escritores brasileiros em atividade (e também de alguns estrangeiros), dos mais variados estilos e de diferentes gerações e visões de mundo.

A maratona de debates no Café Literário continua – e se torna ainda mais intensa – neste último fim-de-semana da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. É uma verdadeira dança das cadeiras: ao final do evento, estas terão suportado o peso de uma parcela significativa dos escritores brasileiros em atividade (e também de alguns estrangeiros), dos mais variados estilos e de diferentes gerações e visões de mundo.

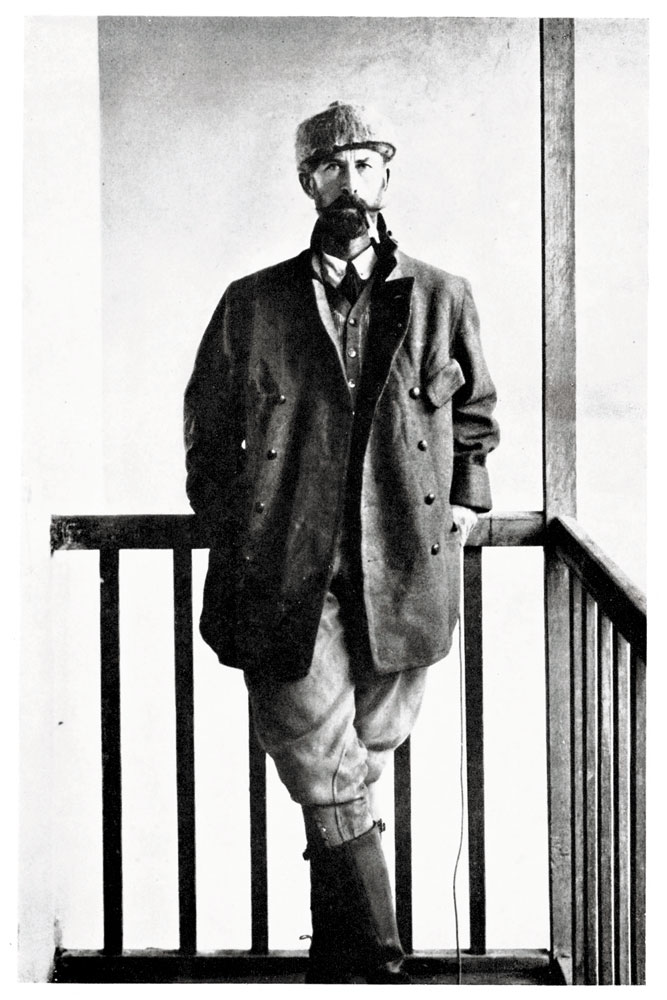

O Coronel Percy Fawcett teve uma vida tão aventurosa que inspirou a criação do personagem Indiana Jones (e também do livro O mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle): desbravou terras perigosas, enfrentou cobras gigantes e indios ferozes, descobriu e mapeou territórios inexplorados. Depois de sete expedições à Amazônia, desapareceu com seu grupo em 1925, ao procurar no interior da selva vestígios de uma lendária cidade de ouro. Seguramente renderá um grande filme, de receita milionária, e nem é preciso dizer qual é o lado mais fraco da corda nessa história toda. Mesmo que seu protesto não dê em nada, o que não se pode negar é que Hermes Leal “descobriu” essa história dez anos antes de Grann – a quem aliás deu uma entrevista, quando o americano preparava seu livro. ”É sacanagem vir um cara aqui e copiar o trabalho da gente”, Leal já declarou. Dá para imaginar sua frustração quando o filme entrar em cartaz e arrecadar milhões de bilheteria…

O Coronel Percy Fawcett teve uma vida tão aventurosa que inspirou a criação do personagem Indiana Jones (e também do livro O mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle): desbravou terras perigosas, enfrentou cobras gigantes e indios ferozes, descobriu e mapeou territórios inexplorados. Depois de sete expedições à Amazônia, desapareceu com seu grupo em 1925, ao procurar no interior da selva vestígios de uma lendária cidade de ouro. Seguramente renderá um grande filme, de receita milionária, e nem é preciso dizer qual é o lado mais fraco da corda nessa história toda. Mesmo que seu protesto não dê em nada, o que não se pode negar é que Hermes Leal “descobriu” essa história dez anos antes de Grann – a quem aliás deu uma entrevista, quando o americano preparava seu livro. ”É sacanagem vir um cara aqui e copiar o trabalho da gente”, Leal já declarou. Dá para imaginar sua frustração quando o filme entrar em cartaz e arrecadar milhões de bilheteria…

Originalmente publicado em 1929, o romance Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin, ganha uma nova tradução brasileira no momento em que também chega às prateleiras de DVDs a versão remasterizada da série televisiva, dirigida em 1980 por Rainer Werner Fassbinder. Escritor e cineasta parecem feitos um para o outro – ambos figuras polêmicas e contraditórias, ambos autores de obras radicais e perturbadoras, que merecem constantes releituras e revisões.

Originalmente publicado em 1929, o romance Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin, ganha uma nova tradução brasileira no momento em que também chega às prateleiras de DVDs a versão remasterizada da série televisiva, dirigida em 1980 por Rainer Werner Fassbinder. Escritor e cineasta parecem feitos um para o outro – ambos figuras polêmicas e contraditórias, ambos autores de obras radicais e perturbadoras, que merecem constantes releituras e revisões. Mais do que um relato sobre o desmoronamento de um homem que é carregado pelos acontecimentos sem compreender o que se passa à sua volta (um tema tipicamente moderno, também presente no épico Um homem sem qualidades, de Robert Musil) - e acaba sendo irresistivelmente tragado pelo submundo e pelo crime, Berlin Alexanderplatz pode ser lido hoje quase como um documento histórico sobre a Berlim dos ano 20. Com variados recursos estilísticos – cortes bruscos, simultaneidade entre monólogo interior e acontecimentos externos, técnicas de montagem quase cinatográficas que captam a agitação da modernidade urbana – Döblin constrói um painel multifacetado da cidade que era um laboratório explosivo de forças artísticas, economicas, sociais e políticas radicais.

Mais do que um relato sobre o desmoronamento de um homem que é carregado pelos acontecimentos sem compreender o que se passa à sua volta (um tema tipicamente moderno, também presente no épico Um homem sem qualidades, de Robert Musil) - e acaba sendo irresistivelmente tragado pelo submundo e pelo crime, Berlin Alexanderplatz pode ser lido hoje quase como um documento histórico sobre a Berlim dos ano 20. Com variados recursos estilísticos – cortes bruscos, simultaneidade entre monólogo interior e acontecimentos externos, técnicas de montagem quase cinatográficas que captam a agitação da modernidade urbana – Döblin constrói um painel multifacetado da cidade que era um laboratório explosivo de forças artísticas, economicas, sociais e políticas radicais. Recém-lançado nos Estados Unidos, o livro Reinventing cinema – Movies in the age of media convergence (“Reinventando o cinema – Filmes na era da convergência das mídias”), de Chuck Tryon, traz o debate sobre a convergência digital para a realidade prática de um mundo em transformação: nos Estados Unidos como no Brasil, o cinema enfrenta desafios que podem alterar completamente a nossa relação com o hábito de ver filmes. As salas de exibição passam a sofrer a concorrência cada vez mais forte da televisão digital, da Internet e mesmo dos telefones celulares. Novidades tecnológicas teoricamente democratizam a possibilidade de produzir conteúdo audiovisual, mas os grandes estúdios americanos continuam mandando e ocupando maciçamente os mercados em todo o mundo. Ou seja, uma indústria que sempre foi marcada pela incerteza e pela imprevisibilidade da demanda está mais incerta e imprevisível do que nunca, na medida em que novas forças passam a influenciar o mercado. Nesta entrevista, Chuck Tryon fala sobre a situação atual do cinema e o que pode acontecer num futuro próximo.

Recém-lançado nos Estados Unidos, o livro Reinventing cinema – Movies in the age of media convergence (“Reinventando o cinema – Filmes na era da convergência das mídias”), de Chuck Tryon, traz o debate sobre a convergência digital para a realidade prática de um mundo em transformação: nos Estados Unidos como no Brasil, o cinema enfrenta desafios que podem alterar completamente a nossa relação com o hábito de ver filmes. As salas de exibição passam a sofrer a concorrência cada vez mais forte da televisão digital, da Internet e mesmo dos telefones celulares. Novidades tecnológicas teoricamente democratizam a possibilidade de produzir conteúdo audiovisual, mas os grandes estúdios americanos continuam mandando e ocupando maciçamente os mercados em todo o mundo. Ou seja, uma indústria que sempre foi marcada pela incerteza e pela imprevisibilidade da demanda está mais incerta e imprevisível do que nunca, na medida em que novas forças passam a influenciar o mercado. Nesta entrevista, Chuck Tryon fala sobre a situação atual do cinema e o que pode acontecer num futuro próximo. CHUCK TRYON: Em alguma medida eu acredito que, em vários aspectos, a distribuição do cinema vai continuar relativamente a mesma, especialmente no que diz respeito aos grandes estúdios. O público das salas de cinema, apesar de alguns períodos de queda na primeira metade da década, vem se mantendo relativamente estável, mas hoje os estúdios estão apostando mais fortemente em “franquias” de entretenimento, como Harry Potter e Transformers, para atrair o público em geral. Já a venda de DVDs vem caindo significativamente nos últimos anos, pelo menos nos Estados Unidos, em parte devido ao custo incrivelmente baixo de serviços de locação de DVDs. Como Netflix e Redbox, e isso pode efetivamente representar um desafio para os distribuidores num futuro próximo. Cineastas independentes freqüentemente são forçados a se tornarem mais criativos na distribuição, sobretudo porque os estúdios se concentram cada vez mais na produção e distribuição dos grandes filmes de franquia. Então começam a se desenvolver modelos que tornam mais viável a distribuição independente. Também estão em curso debates sobre o impacto da Internet com conteúdo gerado pelos usuários na recepção dos filmes de Hollywood, mas minha experiência diz que as novas práticas da Internet acabam redirecionando o interesse das pessoas de volta para os filmes ou programas de televisão, em vez de desviar o interesse desses espectadores potenciais para outro lugar. Por exemplo, o vídeo viral Seven Minute Sopranos, produzido por fãs do seriado, acabou sendo utilizado no marketing da última temporada da série.

CHUCK TRYON: Em alguma medida eu acredito que, em vários aspectos, a distribuição do cinema vai continuar relativamente a mesma, especialmente no que diz respeito aos grandes estúdios. O público das salas de cinema, apesar de alguns períodos de queda na primeira metade da década, vem se mantendo relativamente estável, mas hoje os estúdios estão apostando mais fortemente em “franquias” de entretenimento, como Harry Potter e Transformers, para atrair o público em geral. Já a venda de DVDs vem caindo significativamente nos últimos anos, pelo menos nos Estados Unidos, em parte devido ao custo incrivelmente baixo de serviços de locação de DVDs. Como Netflix e Redbox, e isso pode efetivamente representar um desafio para os distribuidores num futuro próximo. Cineastas independentes freqüentemente são forçados a se tornarem mais criativos na distribuição, sobretudo porque os estúdios se concentram cada vez mais na produção e distribuição dos grandes filmes de franquia. Então começam a se desenvolver modelos que tornam mais viável a distribuição independente. Também estão em curso debates sobre o impacto da Internet com conteúdo gerado pelos usuários na recepção dos filmes de Hollywood, mas minha experiência diz que as novas práticas da Internet acabam redirecionando o interesse das pessoas de volta para os filmes ou programas de televisão, em vez de desviar o interesse desses espectadores potenciais para outro lugar. Por exemplo, o vídeo viral Seven Minute Sopranos, produzido por fãs do seriado, acabou sendo utilizado no marketing da última temporada da série.