Conheça o laboratório de Alysson Muotri na Califórnia

No vídeo abaixo, Alysson Muotri apresenta seu laboratório na Universidade da Califórnia em San Diego e revela que a coluna Espiral vai virar livro. Em seguida, confira o texto do colunista sobre seu mais recente trabalho publicado na revista "Nature".

O cérebro gregário

Você já percebeu que não existem muitos projetos com contribuição de toda humanidade? Talvez você diga “Olimpíadas”, “Ida do homem à Lua” ou “Projeto Genoma”, e mesmo que esses sejam válidos, ainda seriam muito poucos. Sempre me questionei o porque de a humanidade ser incapaz de produzir de forma colaborativa. Logicamente sofremos com questões sócio-econômicas, como a divisão do mundo em países, mas acredito que a maior limitação esteja mesmo no cérebro humano, incapaz de funcionar de forma hipercolaborativa.

Na última semana, um novo trabalho, liderado pelo meu grupo na Universidade da Califórnia, reportou um mecanismo relacionado a capacidade do cérebro humano em socializar. Nesse trabalho (Chailangkarn e colegas, Nature 2016), usamos a reprogramação celular para recriar o desenvolvimento neural de crianças com a síndrome de Williams. Essa é uma síndrome rara (1 em cada 10,000 nascimentos), causada por uma perda de ~25 genes no cromossomo 7, o que resulta em baixo rendimento intelectual e problemas de coração. Além disso, os portadores da síndrome apresentam dimorfismo na face (nariz pontudo, queixo fino, olhos grandes e boca larga), estão sempre sorrindo e fazendo contato com os olhos. Costumo chamar de “síndrome do Peter Pan”. Esses pacientes também são muito atraídos por música. P próprio Oliver Sacks escreveu sobre o assunto de forma grandiosa.

Mas a síndrome é ainda mais interessante porque apresenta uma consequência única, uma característica que não existe em nenhuma outra condição humana: os afetados são supersociais, com pouca ou nenhuma inibição social. Isso mesmo, são indivíduos atraídos por estranhos, carismáticos e extremamente dóceis e ingênuos. Conseguem memorizar rostos muito facilmente além de possuir uma linguagem sofisticada, acima da média. Eles são muito vaidosos e têm um carinho e empatia admirável por aqueles que estão sofrendo.

Escolhemos trabalhar com a síndrome de Williams para fazer um contraste com o espectro autista, em que indivíduos são, em geral, pouco sociáveis e com problemas de linguagem. Imaginamos que estudando o desenvolvimento neural desses pacientes poderíamos aprender algo sobre o cérebro social humano. Digo isso porque, ao contrario de outros primatas, como o chimpanzé, os humanos evoluíram o córtex cerebral para aumentar o processamento social em quase 3 vezes mais. Isso foi essencial para nossa espécie se tornar colaborativa e criar coisas muito superiores a outras espécies (poesia, musica, tecnologia etc).

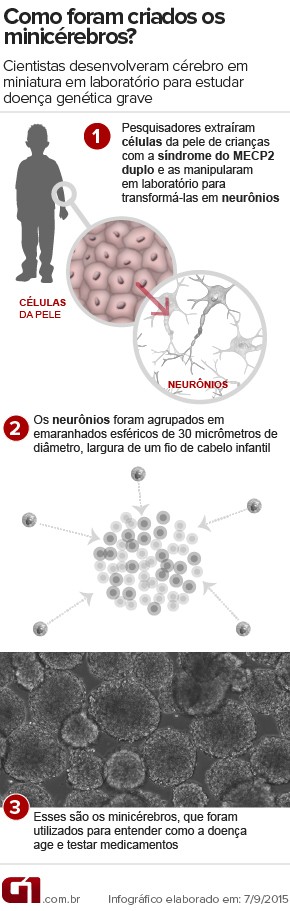

No trabalho, descobrimos que um dos 25 genes alterados na síndrome de Williams, o FZD9, é o responsável por má formações no córtex, levando a neurônios ultra conectados, com maior numero de sinapses. Isso tudo foi feito através da reprogramação genética de células de polpa-de-dente doadas para o projeto e convertidas em mini-cérebros in vitro. Os resultados foram validados através de ressonância magnética e em pedaços de tecidos de cérebros postmortem de indivíduos com portadores da síndrome.

Investigamos o FZD9 e descobrimos vias moleculares que atuam durante o desenvolvimento neural humano responsável pelos circuitos socais. O impacto disso é difícil de avaliar. De certa forma, descobrimos o que origina um cérebro gregário, de fácil integração, independentemente da origem étnica ou cultural. Ou melhor, descobrimos um gene antirracismo, o gene da amizade, da tolerância.

É interessante notar que o amor pelo próximo pode ser causado por um defeito genético, que faz com que humanos se conectem independentemente da aparência, revelando como seria a humanidade sem segundas intenções. Além disso, na prática, estamos usando essas vias para descobrir drogas que sejam eficazes no tratamento do autismo e outras síndromes do espectro, por exemplo.

Acredito esse trabalho que vem num momento oportuno. Entender como funciona o cérebro social humano pode ter um valor inesperado, veja meu raciocínio:

Vivemos numa era em que a tecnologia tem forças distintas, se por um lado nos une como espécie, também nos segrega e nos destrói. Os casos recentes de ódio nas redes sociais, terrorismo, racismo e radicalismo religioso são bons exemplos. O preconceito foi muito útil durante a evolução humana, quando nossos antepassados em pequenos grupos precisam lutar por fontes de alimentos restritas. Esse tipo de comportamento não tem mais espaço em nossa sociedade atual – nos tornamos perigosos para a nossa própria espécie. Infelizmente, a evolução é lenta e não iremos perder essa característica tão cedo. Dependemos então da evolução cultural para combater o preconceito, o que também leva tempo e, convenhamos, não é lá muito eficiente.

Nossos dados com a WS revelaram vias moleculares envolvidas no cérebro gregário. É fascinante imaginar que um dia poderemos alterar essas vias farmacologicamente e nos tornar mais tolerantes uns com os outros. Poderíamos inclusive usar isso de forma seletiva, durante encontros entre líderes mundiais, por exemplo. Vale lembrar que a humanidade sempre usou moduladores de neurotransmissores para alterar seu estado. Alguns tomam café para ficar com melhor humor ou uma bebida para ficar mais relaxado e sociável.

E como seria viver hoje em dia em comunidades livres de preconceito, repletas de amigos? Será que conseguiríamos realizar projetos mais audaciosos ao aumentarmos nosso poder de colaboração? Até aonde iria a capacidade humana se nos sentíssemos realmente parte da mesma família, conectados?

É bem provável que o segredo para o futuro de nossa espécie esteja no cérebro social humano. Acredito que um simples defeito genético possa mostrar o caminho.

O time foi liderado pelo neurocientista Henry Markram, atualmente na escola politécnica federal de Lausanne. Parte da motivação de Henry veio do nascimento de seu filho, Kai, diagnosticado com autismo. Cansado da ciência tradicional, que busca mérito em publicações acadêmicas incrementais, Herny decidiu partir para algo cujo impacto na humanidade seria realmente mensurável e útil em futuras gerações.

O time foi liderado pelo neurocientista Henry Markram, atualmente na escola politécnica federal de Lausanne. Parte da motivação de Henry veio do nascimento de seu filho, Kai, diagnosticado com autismo. Cansado da ciência tradicional, que busca mérito em publicações acadêmicas incrementais, Herny decidiu partir para algo cujo impacto na humanidade seria realmente mensurável e útil em futuras gerações.

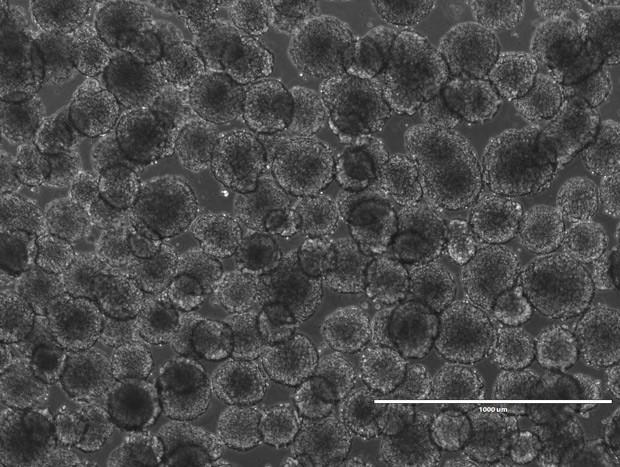

A similaridade com o cérebro humano impressiona, mas é ainda uma versão miniatura, do tamanho das bolinhas de algodão que cismam em aparecer na sua malha. Isso porque ainda não temos as condições ideais para manter os minicérebros crescendo por muito tempo. Depois de um certo tempo, observamos que o centro das esferas torna-se escuro, um sinal de que as células estão morrendo devido a falta de nutrientes que só chegam por difusão. Acredito que no futuro iremos melhorar a tecnologia e criar estruturas de circulação, semelhantes a veias e artérias, que irão irrigar esses minicérebros e permitir seu crescimento. Ainda não estamos lá.

A similaridade com o cérebro humano impressiona, mas é ainda uma versão miniatura, do tamanho das bolinhas de algodão que cismam em aparecer na sua malha. Isso porque ainda não temos as condições ideais para manter os minicérebros crescendo por muito tempo. Depois de um certo tempo, observamos que o centro das esferas torna-se escuro, um sinal de que as células estão morrendo devido a falta de nutrientes que só chegam por difusão. Acredito que no futuro iremos melhorar a tecnologia e criar estruturas de circulação, semelhantes a veias e artérias, que irão irrigar esses minicérebros e permitir seu crescimento. Ainda não estamos lá.  Não me agrada quando tentam justificar todo tipo de comportamento humano pela genética ou neurociência, principalmente quando as evidencias são escassas. O caso do cérebro transgender cai nessa categoria e, para não surpreender o leitor, aviso que esse é apenas o começo das pesquisas nessa área.

Não me agrada quando tentam justificar todo tipo de comportamento humano pela genética ou neurociência, principalmente quando as evidencias são escassas. O caso do cérebro transgender cai nessa categoria e, para não surpreender o leitor, aviso que esse é apenas o começo das pesquisas nessa área.