Seria possível reconstruir o cérebro?

Existe um grande debate entre os neurocientistas sobre a capacidade humana de reconstruir um cérebro. Alguns dizem ser impossível de criar artificialmente algo de tamanha complexidade. O argumento é que mesmo que todas as peças sejam identificadas e conhecidas, seria improvável determinar como as partes funcionam juntas. Outros, mais otimistas, acham que é uma questão de entender os princípios básicos e fundamentais para que se possa criar modelos computacionais de simulação que possam aprender com o novas informações para se alcançar o grandioso objetivo.

Na última semana, a prestigiosa revista cientifica Cell publicou um artigo de 10 anos de 82 pesquisadores internacionais de 12 instituições diferentes, sugerindo a reconstrução funcional de um pedaço do cérebro. O trabalho, apoiado pelo organização europeia conhecida como Human Brain Project custou mais de 1 bilhão de dólares. É um dos artigos de neurociência mais longos da historia e acredito que serão poucos os pesquisadores que terão disposição de analisá-lo em detalhes.

O time foi liderado pelo neurocientista Henry Markram, atualmente na escola politécnica federal de Lausanne. Parte da motivação de Henry veio do nascimento de seu filho, Kai, diagnosticado com autismo. Cansado da ciência tradicional, que busca mérito em publicações acadêmicas incrementais, Herny decidiu partir para algo cujo impacto na humanidade seria realmente mensurável e útil em futuras gerações.

O time foi liderado pelo neurocientista Henry Markram, atualmente na escola politécnica federal de Lausanne. Parte da motivação de Henry veio do nascimento de seu filho, Kai, diagnosticado com autismo. Cansado da ciência tradicional, que busca mérito em publicações acadêmicas incrementais, Herny decidiu partir para algo cujo impacto na humanidade seria realmente mensurável e útil em futuras gerações.

O trabalho de Henry é o primeiro rascunho da reconstrução digitalizada dos microcircuitos de uma região do córtex somatosensorial extraído do cérebro de um rato juvenil. A reconstrução usou princípios de organização celular e sinápticas para montar um algoritmo capaz de reconstruir em detalhes a anatomia e fisiologia, utilizando dados experimentais. A região reconstruída tem cerca de 0.3 mm3 e contém 31 mil neurônios, distribuídos em 55 camadas distintas morfologicamente com 207 subtipos de neurônios funcionais. As arborizações desses neurônios formam cerca de 8 milhões de conexões e mais de 37 milhões de sinapses ativas. A simulação em computador revelou um espectro de redes nervosas cujas atividades flutuam entre sincronia e caos, modulados por mecanismos fisiológicos. Esse espectro de redes tem a capacidade de se reconfigurar de forma dinâmica, dando suporte a teoria de que o neocortex usa diversas estratégias de processamento de informação ao mesmo tempo. Um vídeo sumarizando todas as etapas do processo pode ser visto aqui.

O trabalho não deve ser considerado ainda como prova de principio que os cientistas conseguem recriar o cérebro humano, com cerca de 85 bilhões de neurônios, mas é um primeiro passo nessa direção. O objetivo é gerar uma ferramenta que possa codificar de forma digital as características desses neurônios e conexões que sejam comuns em todos os cérebros através de uma plataforma colaborativa virtual de neurocientistas. O próximo passo, talvez ainda mais futurístico, seja o de adicionar personalidade a esse programa e/ou situações que possam simular doenças neurológicas humanas.

Porém, muitos cientistas não acreditam que o tour de force tenha valido a pena. Isso porque é difícil validar ou replicar os resultados. Tudo que foi mostrado no artigo da Cell pode ser apenas atividade aleatória e não uma simulação computacional como diz o trabalho. As futuras gerações é que irão confirmar ou não se tudo isso foi um grande desperdício.

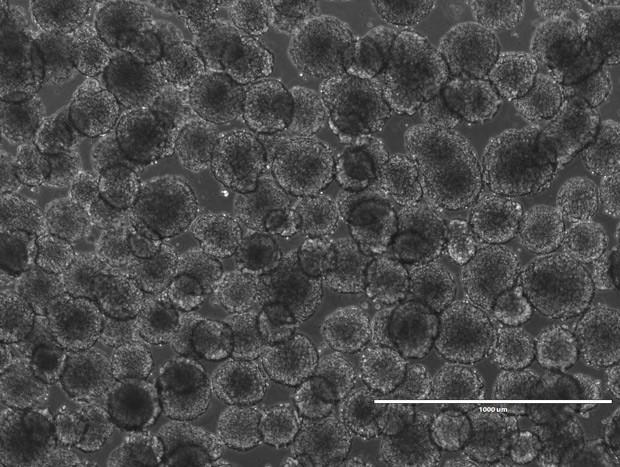

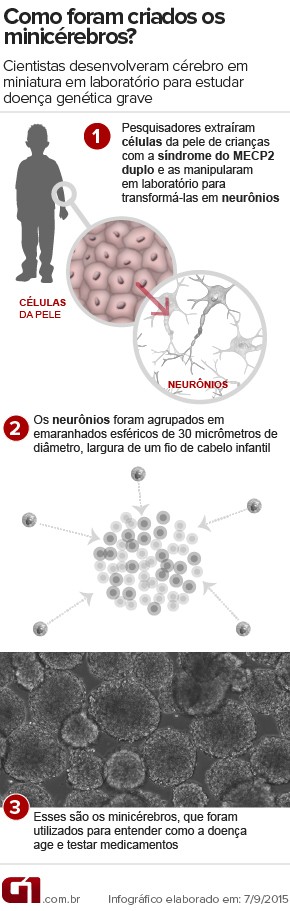

A similaridade com o cérebro humano impressiona, mas é ainda uma versão miniatura, do tamanho das bolinhas de algodão que cismam em aparecer na sua malha. Isso porque ainda não temos as condições ideais para manter os minicérebros crescendo por muito tempo. Depois de um certo tempo, observamos que o centro das esferas torna-se escuro, um sinal de que as células estão morrendo devido a falta de nutrientes que só chegam por difusão. Acredito que no futuro iremos melhorar a tecnologia e criar estruturas de circulação, semelhantes a veias e artérias, que irão irrigar esses minicérebros e permitir seu crescimento. Ainda não estamos lá.

A similaridade com o cérebro humano impressiona, mas é ainda uma versão miniatura, do tamanho das bolinhas de algodão que cismam em aparecer na sua malha. Isso porque ainda não temos as condições ideais para manter os minicérebros crescendo por muito tempo. Depois de um certo tempo, observamos que o centro das esferas torna-se escuro, um sinal de que as células estão morrendo devido a falta de nutrientes que só chegam por difusão. Acredito que no futuro iremos melhorar a tecnologia e criar estruturas de circulação, semelhantes a veias e artérias, que irão irrigar esses minicérebros e permitir seu crescimento. Ainda não estamos lá.

Sim, estou falando daquele dedo do pé (artelho) que cisma em sair pra fora da sandália. Na verdade, essa é uma condição genética conhecida como Síndrome do Pé de Morton, que é simplesmente um tipo de anatomia, na qual o hálux (vulgo “dedão”) é menor que o segundo dedo, deixando este último com o aspecto muito alongado. Mas não necessariamente é o segundo pododáctilo que é longo, mas o dedão que fica relativamente pequeno naquele contexto devido a um encurtamento do primeiro osso metatarso, que conecta o dedão com o resto do pé.

Sim, estou falando daquele dedo do pé (artelho) que cisma em sair pra fora da sandália. Na verdade, essa é uma condição genética conhecida como Síndrome do Pé de Morton, que é simplesmente um tipo de anatomia, na qual o hálux (vulgo “dedão”) é menor que o segundo dedo, deixando este último com o aspecto muito alongado. Mas não necessariamente é o segundo pododáctilo que é longo, mas o dedão que fica relativamente pequeno naquele contexto devido a um encurtamento do primeiro osso metatarso, que conecta o dedão com o resto do pé.